|

ELLAS: Manual Uterino para Machos en celo |

Otros lugares donde encontrar el Libro ELLAS: Manual uterino para machos en celo |

|||||||||

|

|

pedirlo directamente a: * * * Librería |

|

DEDICATORIAS

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

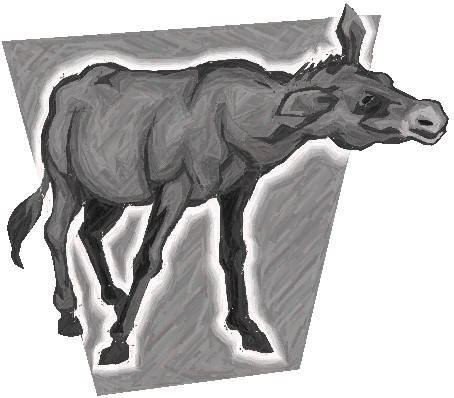

LA MULA FRANCIS FUE UNA TRAIDORA Ustedes no lo saben porque aún son muy jóvenes. Pero yo que la conocí en persona –es un decir, porque ella no era una persona; era simplemente una mula- puedo asegurarles que LaMulaFrancis no fue tan decente como nos la pintaron. Pero la fama es la fama. Hay que aprender a subirse los hatos y bajarse las vergüenzas para amarrar jumentos pendones y fijar al trapo a los becerros que te salen sueltos. Y, quien no sabe subirse las enaguas, mismamente para enseñar sus cosas, ¡que se aguante las ganas y los desaires…! ¡Ella sí que se las apañó bien! Les propongo que miren en cualquier "buscador" de Internet ese nombre: "La Mula Francis". Verán que dicen de ella maravillas. Pero ni fue un "asno hablador", triunfadora en la televisión de los años 60 del siglo pasado, ni fue una creación de David Stern III. Fue una simple mula que supo aprovechar las avaricias y los desasosiegos inguinales de nuestro Amo para engatusarle la voluntad. Nuestro Amo fue “David-el-Ternillas”, según lo mentábamos por aquí antes de convertirse en la tercería romana del tal Stern-III. Era, más o menos, un gañán al uso, amo de la Mula Francis y de una servidora, tan mula como la Francis, sólo que más mirada por entonces; y más vieja entonces, ahora y siempre, y, por tanto, menos vistosa que la muy zorrona de LaFrancisca –que era su nombre de pila antes de echarse a la vida y a hacer que hablaba de lo que sabía y de lo que no sabía-. Ambas dos nacimos, con algunos años de diferencia, en el Cortijo del CañoNuevo, después de que el BurroDieguito se ventilara a la PotraLuisa, de cuya jodienda nació quien aquí rebuzna; y de que el BurroCasimiro –mucho más finolis él y un poco corto de vista- se acomodara a las ancas de la YeguaJosefina, una jaca señoritinga con culata rolliza y apretada, andares equinos, y más floja que las blandillas. El Casimiro y la Josefina eran tal para cual: embusteros y relamidos hasta para cocear; y fueron quienes, con semejantes finolerías, dieron en engendrar a LaFrancisquita, mula más mula que la de Belén, pero de cabalgadura jocunda y de hechuras enjundiosas. Ya saben que yegua apareada con caballo da en parir airosos potrillos. Burra montada por pollino acaba pariendo asnos que, con un poco de polítiqueo, y una pluma jacarandosa como la del JuánRamónJiménez de las puñetas, puede acabar siendo un melindroso "Platero-de-algodón" cualquiera, acarreador de margaritas primaveriles. Pero, cuando la naturaleza se tuerce, y los asnos aspiran a sacar los cascos del estiércol y acomodar pilila en opulentas prosapias, verdaderamente su pluma mojará en tintero de yegua; pero no procrean ni borricos ni caballo; engendran mulos y mulas, a quienes –dicho sea de paso- el astuto Creador convirtió en híbridos despojados de la capacidad de reproducirse para no propiciar mulerías en reata. Así fue cómo LaFrancisquita y yo, concebidas por la gracia de manguera de asno enchufada en matrices de altos linajes ecuestres, dimos en ser un miserable engendro hormonal, y nos vimos en el trance de vivir como simples mulas de carga que, a falta de mejor empeño, formamos yunta durante años, bajo el látigo cerril del Divid-el-Ternillas (DavidStern sin “III” todavía) quien, en sus ratos de ocio, visto que no tenía con quién cruzar palabra, porque nadie lo escuchaba, comenzó a hacernos partícipes a nosotras de sus confidencias, huérfanas de mejores oídos que quisieran oírle repetirse como un cencerro sobre tetas y culos. Aquí, entre nosotros, LaFrancisca de los… (Iba a decir una cosa falsa, porque esos atributos nunca adornaron a LaFrancisca). Pues eso: que LaFrancisca de mis entretelas me salió rana –por reducir a lenguaje animal lo que no fue sino una cadena de animaladas-. Desde sus entendederas de mula, no tardó en apercibirse de la paridad de des-inteligencia de nuestro manijero y, cada vez que él nos dirigía la palabra, ella le soltaba un rebuzno coloquial que a él le dio en pensar que era sesuda respuesta, lo cual que se le vinieron a la sesera los fatales pensamientos de explotarla como MulaParlante, y a mí ambos dos me dejaron colgada de la trabajera de darle vueltas a la noria en solitario. Él, azuzado por el contar y no parar de los emigrantes que volvían al Pueblo por la feria, se la llevó a la Capital para presentarla en un programa sabatino de la Televisión -que por entonces empezaba con las mismas burrerías que ahora, pero más en directo-; y propaló a diestro y siniestro que LaFrancisca hablaba. Por boca de mula, pero que hablaba. Los de la tele, que siempre le tuvieron querencia a los coloquios equinos, después de unas pruebas amañadas (porque el Amo llevaba una recomendación del Jefe de Centurias del Pueblo) la cepillaron bien para limpiarle el pelo de la dehesa, le sacaron lustre a los cascos, la calzaron con herraduras de siete taladros, le pusieron gafas –que era como entonces se disimulaban los orígenes rucios- y la convirtieron en una estrella facunda cuyos coloquios con el amo fueron seguidos por miles de espectadores que consumieron e imitaron sus decires como sentencias aristotélicas. No volví a ver a LaFrancisca hasta que, por las fiestas del SanAntón, Patrón de las bestias, volvieron al Pueblo el Amo y ella a lucir jaez y jaeces en las narices del personal; y el Alcalde, dislocado por tamaños adefesios, dispuso que semejante Mula-de-Capital ocupara sitial de honor, delante de las carretas, enjaezada como una puta de Ciudad con justillo de pasamanería y bolas de seda, mientras que las de casa tirábamos a pelo de los carros de a diario. Yo, que por mis andares cansinos y mansos iba arrastrando mal que bien del carricoche de autoridades, miré de reojo a LaFrancisca y, con un destemplado rebuzno, le eché en cara el que me hubiera dejado sola para acarrear cenutrios mientras ella se contoneaba a grupa vacante, insinuándose al potro del Gobernador. Y es que la muy bestia no caía en la cuenta de que las mulas de carga, por mucho que se guarnezcan y se empimpollen, son solamente mulas de carga; así que le advertí que no me viniera luego con quejas, cuando la acometiera cualquier semental, porque, vistas nuestras congénitas insuficiencias genitales, la única carga que nunca podríamos cargar con regusto las de nuestra especie es la del desfogue de las criadillas de machos en celo. Así se lo dije: -Pero, Francisca: ¿a ti no te dijeron que la jodienda a destajo era para yeguas de buen tiro y para las burras de cuadra ajena? -Sí, hija –contestó con desvergüenza- pero esto no es jodienda. ¡Es negocio! Porque, si encabrito al Potro del Gobernador, que no está ya más que para amagar sin peligro de ataque, de seguro que me queda paga de jubilación para cuando la gente se olvide de mis rebuznos en la Tele. O me coloco en buena cuadra para cuando el Amo cambie de mula. Yo la miré con todo el desdén que pueden encerrar los ojos de una mula condenada a castidad perpetua. Pero luego, como seguíamos teniendo esa querencia que nos acerca y nos hermana a todas las mulas del mundo, nos olvidamos de porfías, y hablamos de mil y una cosas; de lo nuestro, que para mí seguía siendo esperar la noche para poder descansar de la noria en un pesebre, a poder ser con paja fresca y grano sin apolillar, y para ella, seguir convenciendo a los espectadores de que su tema de conversación estaba muy por encima del nivel de comprensión humano… Le conté que mis ancas, aunque con menos saña que antes, aún eran arreadas de vez en cuando a golpe de pestuga. Y ella me juró que, a no mucho tardar, haría las gestiones precisas para llevarme de ayudante y sacarme de dependencias de ubios y jáquimas. Pero, ya se sabe: los que triunfan con cerebro de mula y a golpe de rebuzno insolente, se olvidan pronto de las mulas en espera, aunque hayan formado yunta. Así que, aquí me tienen. Abandonada por nuestro Amo, a quien le tira más la culata de cualquier muleta nueva y parlanchina que mi sólida grupa inofensiva. Olvidada por LaFrancisca que ‑hace bien- va a lo suyo; con las patas llenas de mataduras y los atarres abriéndome las carnes del trasero como cualquier mula vieja; con demasiados soles en los ojos como para poder alzarlos por encima de la paja; tirando yo sola del arado para abrir surcos donde sembrar decadencias, y a la espera de que algún tratante de ganado de mala sangre me acabe acarreando al matadero para convertirme en chorizo de tercera. ¿Comprenden ahora por qué les digo que la famosa MulaFrancis –más conocida por Francisca-la-Piculina- fue una traidora a nuestra especie? Y el colmo fue aquel empeño en tomarme el pelo, pretendiendo que me creyera lo que la muy descastada iba pregonando de los Humanos, dándoselas de listilla por aquello de que habían trabajado hombro con hombro. ¡Como si las bestias, aún siendo de pueblo, nos pudiéramos tragar semejantes burradas! ¡Como si ellos pudieran ser así de bestias! ¿De verdad hay alguien que pueda creerse semejantes historias? ¡Venga ya! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Érase que se era un hombre taciturno y solitario que decidió vivir dentro del bolsillo del mandil de su mujer... La noche de bodas vio cómo la mujer guardaba en aquel bolsillo las cosas que más quería. Sin pensarlo dos veces, él saltó dentro y allí, por una vez en su vida, se sintió acompañado por las cosas y a salvo de tener que hacer algo para acompañar a nadie. Pero de día en día fueron desapareciendo sus compañeros. Primero desaparecieron bajo un reguero de lágrimas unos versos que amarilleaban en cuartillas mugrientas. Luego el anillo de boda que él le regaló. Después los céntimos de cobre que se fueron de uno en uno. Finalmente le toco el turno al hombre. Sólo cuando su mujer lo empeño a él para poder recuperar todo lo perdido se preguntó el hombre si no hubiera sido mejor estar al lado de ella que dentro de su bolsillo.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Además de desvergonzada e imprudente, se ha tornado, taimada y fuguista. Hace tiempo que se aligeró de la cordura y brega en urgencias de serrallos imposibles, sin reparar en burlas o desaires. Acabó pagando con bolsas de treinta monedas por un poco de luz envilecida. Todo ello tuvo mucho que ver con su muerte prematura y con mi dolor eterno. La recuerdo en sus últimos momentos. Creyó que nadie la veía cuando se asomó a sus decanos ojos, se acodó sobre el encharcado párpado inferior y oteó el entorno con urgencias cada vez más perentorias, en busca de un lugar en el que posarse. ¡Había tantas cosas que ver todavía…! Se lo grité de lejos. Pero ella, torpe, imprudente y desmañadamente audaz como ya he dicho, se embelesó de inmediato en la sombra acogedora de un inalcanzable y generoso escote adolescente que parecía ofrecérsele como una fruta virgen e incestuosa. La descubrí cuando empezó a navegar sinuosamente hacia el lagrimal marchito, hasta encaramarse sobre su borde con disimulo. Luego empezó a abrirse paso entre la triste espesura de unas pestañas ralas y encanecidas y, cuado encontró una lo suficientemente inclinada como para poder utilizarla a modo de tobogán, se deslizó, taimada, hacia abajo como si fuera a desistir de su caída. Pero aquella pausa fue apenas la última cautela para evitar mi enmudecido lamento. No vaciló ni un segundo. No pude por menos que sentir una consternación aguda cuando la vi dar un salto en el vacío con una cabriola impropia de su edad. Una vez en el aire, planeó limpiamente hasta posarse en aquella piel cercana y prohibida en torno a la que merodea como una plañidera. No le acobardó la oscuridad profética. Se adentró hasta dónde la última luz cedía su decadencia al recuerdo de tinieblas fragantes; buscó, barrenó valle abajo entre las dos turgencias, se despeñó por el desfiladero más sospechado que real, dejando entre sus riscos jirones de mi piel y de su piel; y, cuando una broza de encajes de “a-destiempo” le cortó el paso, aún se empeñó en permanecer derecha y retadora a la espera de poder ganar una última batalla librada en un campo fertilizado en sangre propia. Debiera de haberlo sabido. Quienes inician una guerra civil nunca saben cuándo deben cesar en el avance, y reparten órdenes como si aún estuvieran jugando a policías y ladrones con los compañeros del mismo colegio. Ella les impartió confusas órdenes a sus manos para que, sin estrategia previa, saltaran trincheras, abrieran trochas, atajaran huidas y sometieran resistencias… La invadió. La violó torpemente, a golpe de luz obscena, aunque solamente fuera ya una mirada marchita e incapaz. Luego, se avergonzó de sí misma, retrocedió derrotada y, con las últimas fuerzas que le quedaban, huyó cobardemente hacia el refugio de su retina opaca, donde la vi morir detrás de aquellos párpados que tanto amé hace tiempo. Era mentira aquello de que amar es mirar en una misma dirección. Dos miradas deben abrazarse de frente, asirse una a la otra desesperadamente hasta marchitarse en el propio abrazo; acometerse como amantes primerizas y acariciarse como se acaricia la piel de un niño. Hurgarse, clavarse, taracearse una en la otra como nácar de madreperla en madera de olivo. Y, cuando empiezan las primeras sombras del ocaso, deben levantar su indeciso candil en el vacío hasta quemarse las pestañas si no quieren perderse el rastro y morirse antes de que les llegue su hora, sin que haya nadie que cierre sus ojos. ¡Lastima! Nadie me lo advirtió. Ella murió de ausencias. Yo aún vivo ausente sobre un papel en blanco, para poder seguir llevándole poemas y espigas a su tumba. Aún la sigo llorando. Aquella mirada muerta, fue mía en el pasado.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(LA BODA)

Le parece percibir un reflejo rojizo encima de la cómoda del dormitorio. Fuera, la tormenta mengua poco a poco, espaciando los relámpagos y amortiguando los truenos que cada vez suenan más alejados. Seguramente habría sido el último relámpago el que había arrancado aquel extraño fogonazo al barniz del mueble, ‑piensa Bruno, mientras dirige la mirada hacia la foto de su boda colocada encima-. Era la única foto de Patricia que permanecía en la casa después de su divorcio. La sola idea de quitarla le duele en el corazón como si fuera el último portazo que cierra el paso a la esperanza. Mantener la foto allí es para Bruno una especie de penitencia con la que, cada día, sigue purgando una culpa indefinida y, al mismo tiempo, el último agarradero a los restos de su dignidad maltrecha. Otro relámpago ilumina durante unos segundos aquella foto dolorosa y no pueda reprimir un gemido entrecortado. Salta de la cama precipitadamente, toma el retrato entre sus manos y, a la luz grisácea de la incipiente madrugada, va repasando, uno a uno, los rostros de la cartulina: Allí está él, embutido en un chaqué de pésimo corte, alquilado para la ocasión, junto a su padre, que levanta la cabeza con gesto despectivo; allí están Patricia y sus padres, reflejando, apenas, en sus rostros la contrariedad de una boda celebrada a más de mil kilómetros de distancia de su hogar. -¡Todo en su sitio y en orden; como debe ser!, -murmura sin convicción. De repente, contempla horrorizado cómo la figura de su madre, ataviada con su mal llevado traje de madrina, empieza a desvanecerse, a diluirse gradualmente sobre el papel, encenagando el hueco que ocupaba igual una acuarela excesivamente aguada. Con un estremecimiento convulsivo apoya su dedo índice sobre la sombra que se funde, como si con el gesto pudiera detener la irremediable disgregación. Por debajo de su dedo siente un deslizamiento viscoso que rebasa los bordes de la huella hasta que la menuda silueta acaba desvaneciéndose sin remedio. Afloja la presión y se empeña obstinadamente en buscar con la mirada una madrina ya inexistente; lo último que alcanza a ver, antes de que desaparezca la figura, son los inconfundibles ojos de su madre, abiertos en su característico gesto de sorpresa dolorida, envolviéndolo con aquella extraña mirada suya preñada de un amor silencioso que lo persigue y le pesa sobre una conciencia adormecida. Un sudor pegajoso empieza a recorrerle la espalda, bajando desde la nuca; las sienes le golpean como si fueran a estallarle. La saliva se le espesa en la boca hasta dejarlo sin respiración, y una nausea infinita lo sacude de pies a cabeza obligándole a abrir los ojos a pesar del vértigo que lo atenaza. En medio del caos mental trata de tomar conciencia de dónde está sacudiendo la cabeza nerviosamente. ¡Otra vez la misma puerca pesadilla!, -piensa mientras acababa de despertarse. Finalmente, con un terrible esfuerzo, fija la mirada en el balcón, por el que empieza a entrar la luz incierta de la madrugada. Permanece inmóvil durante unos segundos tratando de recuperarse y, cuando recobra un poco de energía, se obliga a incorporarse sacudiendo la cabeza para disolver los últimos vapores de la borrachera nocturna, mientras se esfuerza por librarse de las últimas imágenes de aquel mal sueño que se repite, con puntualidad de reloj, en cada noche de tormenta, desde el día de su boda, llevándolo hasta el borde mismo del pánico. Sale del dormitorio evitando mirar hacia la cómoda. Solamente cuando regresa del cuarto de baño, con la cara refrescada, se decide a mirar de frente la foto de su boda. Allí siguen todos. En el centro él y Patricia, recién casados, rodeados de sus familiares más cercanos, todos con sus trajes de ceremonia impolutos. Todos con una sonrisa irreal y forzada, como certificando ante el mundo que su felicidad estaba consumada. Todos demasiado derechos como para poder mantener la postura por más tiempo que lo que duraba el fogonazo del flash. ¡Todos menos su madre! La sensación de agonía lo envuelve de nuevo. No consigue apartar el recuerdo. Aquel día tuvo que decirle a su madre que se casaba, pero que ella no tenía sitio en la ceremonia. Fue dos meses antes de la boda. El mismo día que su padre lo llamó y le pagó el viaje, haciéndole venir desde Bilbao, para ser testigo en el envenenado juicio de divorcio de sus padres. El mismo día en que tuvo que decirle a ella que su padre había decidido lo mejor para todos: que ella no fuera a la ceremonia para que no lo echara todo a perder con su presencia. * * * -¡Malditos sean los jodidos divorcios; y las putas mujeres que le chupan a un hombre la vida! ¡Y los cabrones de los jueces que, con su insolencia, atropellan a la gente en los tribunales como si estuvieran pateando a un perro sarnoso! Bruno vocifera, sin poder contenerse, mientras se dirige hacia la cocina donde recuerda haber dejado la noche anterior una botella de vino a medio consumir. * * * El juicio había sido penoso. ¿Por qué todos los juicios de divorcio tenían que ser tan repugnantes? –piensa con amargura mientras chupetea las últimas gotas del gollete de la botella vacía-. Su Padre, ejerciendo de abogado de sí mismo, urgiéndolo para que le contara al Juez cómo se había largado ella de la casa dejándolos tirados a él y a sus hermanos mayores. Su Madre clavando en él una mirada envolvente y protectora, como si no pudiera entender que era ella y no él quien merecía ser compadecida por no tener dónde caerse muerta desde que dio el portazo en casa de un marido que la mantenía a mesa y mantel. ¡Pero ella lo miraba a él con compasión! ¡A él, que podía conseguir de su padre lo que quisiera con solo un poco de mano izquierda, la misma que ella nunca había sabido tener! El Juez, con su grosera soberbia desdeñosa, con su ridículo poder artificial, apremiaba histéricamente a todos de forma desesperante para que se dejaran de explicaciones, como si en aquella Sala se estuviera echando a cara o cruz el destino de una familia entera. Y él, sintiéndose un asqueroso renegado por testificar contra su madre, y un miserable traidor por no contestar exactamente el estudiado cuestionario que su padre y él habían repasado una y otra vez la noche anterior, nada más apearse del tren. Bruno manotea al aire como si así pudiera espantar los pensamientos mientras pasea por el dormitorio tratando de olvidarse de que, en un armario de la cocina, aún le queda otra botella de vino sin abrir. Esa botella que le aliviaría el dolor físico que nuevamente se le agarrota en el estómago, sin darle una pequeña tregua a sus pensamientos. * * * Aquel día, al salir del Juzgado, su Padre le echó la mano por los hombros, le dio unas palmadas gratificadoras y le dijo: -Ea, vamos a echar un vino. Hoy te lo has ganado, ¡como un hombre!

Él no estaba muy seguro de haberse ganado nada. Ni siquiera estaba seguro de ser un hombre. La verdad es que no recordaba haber estado nunca seguro de lo que era, o de lo que debía hacer. Pero aquel día se dejó confortar por las palabras alentadoras de su padre, que siempre tenían la virtud de borrarle, aunque fuera solo momentáneamente, la rebelde y sorda angustia que lo afligía desde que su madre se fue de casa. El calorcillo del vino colaboró en diluir el indefinido desasosiego, dejándole respirar por unas horas. Pero, como siempre, su madre tenía que joderlo todo. Apenas había empezado a recobrar el ánimo al terminar aquella pantomima de juicio cuando allí estaba ella, en el mismo bar de la esquina de los Juzgados, charlando con su Abogada con gesto abatido. Por un instante le acometió el pánico, pensando en la reacción de su padre, pero volvió a recuperarse viendo que él, en lugar de perder el humor al verla, ampliaba la sonrisa y hasta empezaba a mostrarse verdaderamente animado. Sus modales eran casi un reto divertido cuando tomó asiento en una mesa cercana a la de su todavía mujer. Le alentó ver que su padre arrimaba su silla a la de él, le apretaba los hombros, lo atraía aún más hacia sí y empezaba a hablarle casi confidencialmente de su próxima boda, como si Esther no existiera, pero mirándola de reojo como diciendo: mira lo que te has perdido. Su padre le estaba hablando de hombre a hombre; le preguntaba por la novia, por los padres de ella, por la vida que llevaban allí, a más de mil kilómetros de aquella tierra suya del Sur. Y él se relajaba viendo alejarse la temida tormenta. Pero la bonanza fue un simple espejismo. De repente, su padre levantó la voz como si quisiera ser oído por ella:

-¿Ya le has dicho a tu madre que te casas? ¿Y le has dicho que, cuando una mala perra abandona a sus hijos, no tiene sitio en su boda?

Recuerda que, cogido por sorpresa, balbuceó algo, sintiendo de nuevo el agarrotamiento nervioso que solía instalársele a la altura del estómago. No se le había pasado por la cabeza que su padre pudiera vetar la presencia de su madre en la boda. Tartamudeó indeciso lo que, como siempre, tuvo la virtud de acrecentar el furor del padre porque, cuando a su padre le acometía uno de aquellos ataques de cólera tan habituales en él, ya no había tregua. Y Bruno sabía que éste era uno de aquellos ataques. Con la voz adelgazada por la ira y los ojos dilatados de creciente rabia le urgió:

-¡Díselo!

En la mesa contigua vio a su madre levantar la cabeza, presintiendo la tormenta que se ceñía sobre su hijo.

-¡Díselo de una vez! Una madre, aunque ésa sólo lo fuera por que te parió, debe enterarse de esas cosas. ¡Díselo y vámonos, que se hace tarde! ‑Recuerda que la destemplada voz de su padre, la cólera de sus ojos, le vena hinchándose en su garganta… Y siente que la misma angustia de entonces lo sigue trastornando ahora.

- Padre, es que..., ¿quieres decir que ella no irá a la boda?

-¿Y me lo preguntas tú, después de lo que has visto en el Juicio?, ‑recuerda que gritó fuera de sí-. ¡Crees que me voy a sentar en la misma mesa donde se siente esa zorra que tienes por madre, que nunca ha sabido lo que es respetar a un hombre cabal?

-Pero, Padre yo...

-¡O ella o yo!, –cortó tajante su padre-. Lo recuerda como si lo estuviera viviendo ahora mismo.

Bruno contiene con esfuerzo las nauseas que le trastornan, y trata de olvidar cómo, al borde de las lágrimas, tuvo que improvisar con su madre: “... que se casaba dos meses más tarde... que no..., que ya había visto cómo se había puesto Padre, ...que no tenía ni que pensar en traje de madrina, …ni en esas jodidas zarandajas...; que sí..., que Patricia y toda su familia venían desde Bilbao, y que iban a casarse en la Capilla del Colegio donde él había estudiado, pero que no..., que nadie iba a ser su madrina si ella no podía serlo; que él entraría sólo en la Iglesia igual que aquella puta novia de la película que más le gustaba a ella…” ¡Como en <SONRISAS Y LÁGRIMAS>! –Su voz vuelve a sonar aflautada como sonó entonces, en aquel bar del Sur. “…Que no: cómo se iban a tomar a mal sus suegros que él no llevara Madrina sabiendo lo que todos sabían...” ¿Qué sabían todos?, -piensa Bruno desalentado-. ¿Qué sabe nadie lo que es una casa con madre pero sin sosiego como la que él tuvo, hasta que ella desapareció un día? ¿Y qué sabían todos de una casa, sin el miedo permanente a los gritos su padre por las desaliñadas torpezas de la mujer? Fue la paz. Pero sin una madre que se interpusiera entre las iras de aquel extraño hombre que había sido su padre y unos hijos imposibles de gobernar. ¡Su pobre padre! Abandonado por una mujer demasiado blandengue para entender que, de vez en cuando, con las tareas de llevar a la casa lo necesario, se puede escapar un manotazo sin que tenga mayor importancia. ¡Su padre...! Al que ella desesperaba con su falta de respeto, contestándole cuando no debía! ¡Su padre!, al que había temido y venerado con idéntica fuerza. ¿Quién podía saber lo que él sentía cada vez que, a sus espaldas, alguien decía “hijo de puta” aunque no hablaran de él?

-¡Maldita seas, Madre! ¡Maldita seas por haberte escurrido de los tortazos que nos dejaste para nosotros solos!, -grita Bruno desahogándose con ese maldecir solitario en el que se refugia últimamente, mientras encamina su dolor hacia el consuelo de la botella de la cocina. La abre frenéticamente y se queda muy quieto, aspirando el vaho del gollete, anhelante, con la esperanza de que el sólo olor del vino le anule los recuerdos que se empeñan en martirizarlo. Bebe. Pero los recuerdos se desenmarañan como un ovillo en su abrumado cerebro, abriéndose paso entre extemporáneos remordimientos contenidos. Lo que no le había advertido su padre el día del juicio era que el Juez también lo interrogaría, con un insolente gesto de desprecio. Pero él lo único que le había respondido aquel día, -se justifica- era la puta verdad:

-“¿Su padre?: un hombre de bien donde los hubiera, que había pagado todos sus estudios... y todos los gastos. ¿Su Madre...? ¡Ni un duro! Pero si ella, Señor Juez, nunca había sido capaz de ganarse la vida... Si no hubiera sido por su padre… Mientras que vivió con su padre estuvo como una reina..., pero luego... ¡No hay más que ver cómo va vestida...! ¡Pues claro que era ella la que fregaba, y planchaba, y les hacía de comer! ¿...Acaso no era eso lo mínimo que puede hacer una mujer decente mantenida a mesa y mantel? ¿Trabajar su madre...? ¡Estaría bueno...! Su padre no se lo hubiera consentido. La había mantenido a la sopa boba...! ¿Señor Juez: tenía que contestar las preguntas de la Abogada de su madre...? Por supuesto que su padre lo había educado con disciplina. Y bien que se lo agradecía; ¡faltaría más! No, mire usted, Señora: ...de pequeño no podía entender que me llamara baboso por juntarme con la chusma de la chiquillería del barrio; tuve que hacerme mayor para comprender las razones de mi padre. ¿Llorar?, ¡yo nunca lloraba!; eso eran cosas de maricas. Aunque…, ya lo dice el refrán: quien bien te quiere... ¡Pues claro que mi padre me atizaba…, y hasta con la correa si era preciso! Si no, como bien dice mi padre, hubiera terminado como cualquiera de esos bandidos drogadictos que infectan las calles... ¿Necesidades su madre? ¡Que no se hubiera ido! Si hubiera tenido el aguante que debe tener una mujer de bien, y se hubiera quedado en su casa, con su marido y con sus hijos, no tendría que estar mendigando por los Tribunales como una pordiosera poniendo a la familia en boca de todos...”

No le pareció entonces que su madre se tomase a mal ni la declaración en el Juicio, ni el saber que ella no iría a su boda, porque era su padre o ella... Si le hubiera dolido no le hubiera retenido la mano entre las suyas al salir del Juzgado con aquella forma empalagosa y cargante que tenía de sobarlo cada vez que se veían. ¡Como si con sus monsergas pudiera compensarme de todo lo que nos quitó a mis hermanos, a mí, a mi padre!, -piensa, mientras el odio se le sube de nuevo hasta la boca convirtiéndosele en un eructo. Lo que sí recuerda son los ojos de su madre, encendidos en ira, cuando escuchó el silbido de su padre llamándolo desde la mesa contigua. Ella siempre estaba con sus reproches: que si Pedro gritaba como un histérico..., que si Pedro era un machista..., que si Pedro les silbaba a los hijos como a perros. ¡Nunca entendió a su padre aquella mujer! Pero ni se inmutó cuando, al marcharse y pasar al lado de la mesa donde estaba con su Abogada, Pedro le susurró todo el asco que su madre se había ganado a pulso:

-Las tortilleras deberíais tener prohibido parir para que el mundo no se llene de hijos de puta.

-Ahora resulta que soy una tortillera. -oyó que le decía a su Abogada con voz suave y dolida-. ¡Mi pobre..., mi desdichado y queridísimo hijo! * * * Entre las brumas de la mañana lluviosa empieza a abrirse paso una luz mortecina. Entre los vapores del alcohol de la noche anterior que todavía ofuscan la mente de Bruno, alentados por los primeros tragos del día, siguen persiguiéndose los recuerdos deshilachados del día de su boda. Se pregunta tontamente por qué ha de amanecer tormentoso cada vez que se celebra una boda en su familia. Entonces no bebía. A beber le enseñó su padre, cuando empezó a llevarlo con él a la tertulia del Club Náutico.

-¡Venga, Bruno; prueba este güisqui! Aprende a beber como los hombres. Que no se diga que un hijo mío es una “señorita remilgada” que le tose al vino. No irás a salirme maricona...

¡Su padre sí que sabía beber! Llenaba y vaciaba los vasos sin que se le notara. Los tragaba como si fueran agua sin que se le borrara la sonrisa de la cara. Y, según bebía, se le iba volviendo más y más ingenioso, hasta el paroxismo. Entonces empezaba a sacarle chispa hasta a lo más insignificante, y su socarronería lo convertía en el punto de referencia de todos los jolgorios del club y en el flagelo de los que él llamaba “los catetos y la chusma del barrio”. ¡Todos le guardaban el aire a sus ocurrencias envenenadas! Lo malo era cuando volvía a casa. Su madre lo soliviantaba. Le negaba la palabra y no paraba de rezongar hasta que él tenía que cortarle los malos modos con un oportuno guantazo.

-Tu madre me revuelve las tripas y me corta el vino en el estómago, -recuerda que decía su padre desesperado. Pero, por lo menos, no era melindrosa para recoger los vómitos que ella misma le provocaba. No como Patricia, su mujer, que a la primera arcada que él dio le hizo tantos ascos que pasaron tres días sin que se limpiara el vestíbulo donde Bruno se había vaciado aquella madrugada en que discutieron por primera vez, cuando ella se empeño en contradecirle sobre el nombre que le pondría a la hija que esperaban. Y, al primer sopapo que le obligó a darle para meterla en razón, desapareció de la casa, llevándose con ella su barriga sin nombre y su maldita dignidad de mujer “maltratada”. ¿Quién iba a decir el día de su boda que Patricia pudiera echar por su boca lo que dijo ante el Juez en el juicio del divorcio? Ella, que había consentido en recorrer casi mil kilómetros para casarse en el Pueblo, como su padre quería, demostrándole a todo el mundo que el abandono de su madre no mermaba el lujo que él sabía darle a su hijo, lo había puesto en ridículo sin miramientos. Aquel día, el de su boda con Patricia, fue un día grande a pesar del tormentón que descargó. Él, desde el altar mayor a donde había llegado sólo, vio entrar a una novia rendida, sonriente y entregada al amor que se habían prometido. En un rincón de la nave lateral le pareció ver a su madre, con aquella ridícula chaquetilla vaquera que le hacía parecer una adolescente envejecida. ¡Ojalá no la viera nadie; sobre todo, ojalá no la viera su padre, para que no tuviera que morirse de vergüenza! ¡Ojalá no se liara allí mismo! ¡Es que no cambiaba! Se había propuesto amargarles también a todos el mismísimo día de su boda. Afuera el furioso temporal de levante amenazaba el maquillaje de alguna de las invitadas. Hasta Patricia llevaba un poco corrido el rimel. –Tendría que advertirle más tarde que una mujer debe tener más cuidado con esos detalles-, recuerda que pensó entonces. Y Patricia, mujer al fin y al cabo, lloró estúpidamente esa noche cuando se lo dijo en la habitación del Hotel, antes de intentar sin conseguirlo santificar su matrimonio en la cama de la suite nupcial. ¡Era como todas! Desde la primera noche le machacó la hombría con sus asquerosas lágrimas emponzoñadas. * Bruno mira de reojo la fotografía encima de la cómoda y, después de darle la vuelta, como si no quisiera que le vieran sus carnes arruinadas, empieza a vestirse con lentitud. No tiene por qué esmerarse en el atuendo. A fin de cuentas, para él no deja de ser un día más, aunque sea su hija quien se case esa tarde. Apenas consigue beberse el café del desayuno para quitarse el mal gusto del trago de vino que ha apurado hace unos minutos. Un malestar sordo le atenaza otra vez el estómago estragado. “Lo que de verdad me sienta mal es el güisqui; tengo que dejar el güisqui”, -se dice a sí mismo al mismo tiempo que contiene una nueva nausea inoportuna. Sale a la calle y se ajusta la gabardina para defenderse de un frío inexistente. Baja hasta la Alameda de Recalde, tuerce por Lersundi y entra en Correos para comprobar que su apartado sigue vacío, como desde hace años. Pero, a pesar de todo, lo mantiene. ¡Quién sabe…! Cuando Patricia y él eran novios, ni un día le faltó la carta, cada vez que se separaban. ¿Sería verdad que se había ido para siempre? En el bar de la esquina se traga un vino como quien toma una medicina. Eructa discretamente, sintiendo que su organismo empieza a responder y a acomodarse de nuevo a la dosis de alcohol. El frío va dejando paso a un calorcillo interno que, por unos momentos, le reconforta haciéndole olvidar su soledad etílica y la carta que nunca llega. Después de dos o tres chiquitos más siente nauseas; sale del bar y se sienta en unos jardincillos para sestear al sol el embotamiento del vino que, traicionero, se le revuelve y le dificulta el paso cada vez con mayor prontitud y en menor cantidad. Las horas se le hacen lentas. Para evitar que los recuerdos le jueguen una mala pasada, decide vagabundear por el Muelle de Uribitarte. A fin de cuentas le coge de camino. La Ría avanza espesa y sucia, con irisaciones grasientas retorciéndose sobre sí mismas. Unos folios mugrientos y emborronados son arrastrados por la corriente formando diminutos remolinos espumosos. Será una carta que nadie quiere, -piensa sombríamente-. Bruno mira los dibujos aceitosos que se enroscan obsesivos en la superficie del agua, y siente deseos de dejarse caer en medio de ellos y abandonarse al balanceo de aquellas ondas de reflejos acerados; ser arrastrado hasta el mar lentamente mientras el rumor del agua le envuelve y le adormece, apagando los gritos de su angustia interna con un murmullo suave..., muy suave..., como aquel otro arrullo con que su madre le calmaba el pánico a los gritos justicieros de su Padre que lo acobardaban hasta las lágrimas, mientras lo cobijaba entre unos brazos que se interponían entre él y los correazos despiadados con que el padre le azotaba sus recurrentes torpezas... Luego ella se fue y él, aunque era un chiquillo, nunca volvió a llorar. Su padre decía que llorar era cosa de mujeres y de maricones. Y que si un hijo suyo lloraba, podía irse por la misma puerta que la puta de su madre... Con un supremo esfuerzo se aparta del borde de la Ría, cruza el Puente del Ayuntamiento y va callejeando cuesta arriba hasta llegar a la Basílica de Begoña. Son las cuatro de la tarde. Ha conseguido llegar con tiempo suficiente para buscar un sitio discreto y apartado en la Iglesia desde el que poder ver sin ser visto. Y, acurrucado en la oscuridad de la nave lateral, dormita agradecido la tregua que le dan sus desvaríos. * El repique de las campanas le reaviva la conciencia aletargada. La Basílica se transforma en un ascua de luz y de flores blancas. En el coro nace repentinamente el eco mil veces reproducido de una marcha nupcial fastuosa que llena el recinto de vibraciones. Bruno, desde su cobijo de la capilla lateral, mira sobrecogido la figura inmóvil de Carmela, recortada sobre el contraluz de la puerta de entrada abierta de par en par. Vestida de novia, le parece mucho más alta de lo que en realidad es su hija. Por detrás de ella vuelve a caer la lluvia con violencia. ¡Su Carmela! Por lo menos Patricia había respetado en nombre que él y sólo él había elegido para ella antes de que naciera. Carmela se yergue, levanta la cabeza y, lentamente, comienza a recorrer la nave a los sones de la marcha nupcial. Parece que un velo de tristeza le empaña la sonrisa inmóvil y perfectamente perfilada. Desde los bancos de invitados llega un rumor de perplejidad contenida. Bruno se esfuerza en pensar que es la admiración ante la belleza de su hija lo que levanta aquel murmullo, pero sabe muy bien que es la trágica soledad de la novia, entrando sola en el Templo, lo que flota sobre el conjunto de los hirientes bisbiseos de los invitados. De repente se siente afrentado por su hija, por su mujer, por su madre, ¡por el mundo entero! Si su padre viviera todavía, está seguro de que se moriría allí mismo de vergüenza, viendo a su hijo agraviado por unas putas mujeres, sin quitarse la correa y emplearse en ellas. Carmela parece que vacila dirigiendo la mirada hacia el lateral donde Bruno respira trabajosamente, con un palpitar anhelante, al tiempo que repudia a su hija dentro de su mente confundida. No sabe bien si lo ha descubierto. En los ojos de su hija brilla algo parecido a las lágrimas. O a la ira. ¡No; si será capaz hasta de llorar! Se estropeará el rimel y me pondrá en ridículo-, piensa molesto. Pero son meras figuraciones suyas, porque ella reanuda primorosamente su camino, nave adelante, majestuosa, iluminada por los reflejos de las innumerables lámparas, envuelta en la fragancia de los ramos florales que abarrotan el recinto, y arrullada en los ecos del coro que se elevan borrando definitivamente los insidiosos rumores de la gente. ¡Espléndida! ¡Y sola! ¡Como si no tuviera padre! ¡Como si nunca lo hubiera tenido! Algo le duele sordamente en la garganta. No quiere llorar. ¡No va a llorar! Bruno se esfuerza. ¿Qué diría su padre si le viera una lágrima? ¡Su Padre fue siempre tan entero; tan hombre! La confusión le escuece por dentro cada vez con más desgarro. -Es el vino que me está sentando mal-, murmura tratando de transformar un incontrolable sollozo en un eructo contenido. Alguien se sienta a su izquierda, y él consigue disimular su turbación dirigiendo con obstinación la mirada hacia el altar donde su hija ya se ha arrodillado junto al novio. La persona de su izquierda se le acerca y pone una mano cálida sobre la suya abandonada encima de sus rodillas. ¡Un maricón!, -piensa encolerizado, dispuesto a retirar la mano violentamente, y a pegarle allí mismo, dentro de la Iglesia, una paliza que lo deje seco. Pero, sin saber por qué, se contiene y mira las escasas dimensiones de aquella mano. Su tibieza y su firme presión le traen a la mente escenas que trata de arrinconar desde hace más de treinta años. Y las deformaciones de sus nudillos, engrosados por la artrosis, le recuerdan la mala genética que su madre llevó como dote al matrimonio.

-¡Madre...!. ¿Cómo has sabido que se casaba...?

-Yo siempre he sabido las cosas de mi familia, Hijo.

Durante unos segundos Bruno guarda silencio, concentrado como está en disfrutar del contacto cálido de la mano de su madre que apenas cubre la suya helada.

-Aquí estoy otra vez, Bruno..., en el rincón de las vergüenzas. Solamente que esta vez somos dos..., –le oye murmurar.

-¡Yo no tengo de qué avergonzarme, Madre! -Se revuelve colérico-. Es ella, Carmela, la que tiene la cabeza envenenada por su madre desde que nos divorciamos.

-Sí, Hijo, sí...; ¡tú nunca te has avergonzado de nada!, ‑contesta la anciana suavemente conciliadora.

El tiempo se detiene justamente en aquel trozo de piel que la mano de su madre le entibia y le adormece. Es como si una parte mínima de sí mismo se estuviera salvando del desastre de su entorno. Como si, nuevamente, pudiera llorar sin que nadie, -ni él mismo-, remueva la palabra “maricona”.

-¡Madre!, -gime Bruno mientras aprieta a su vez la diminuta mano deformada-. Madre: ¿por qué nos abandonaste?; ¿por qué te salvaste tú sola de todo aquello...?

-¿Y a dónde iba a llevaros a los cuatro si no tenía ni para mí? ¿Sabes cuántas veces he comido y me he vestido de lo que encontraba en las basuras...? –Su voz suena como una herida recién abierta pero sin rastro de reproche.

-¡Madre…!

-Pero lo que me comía, o lo que me ponía, era gloria bendita y libre de afrentas. Vivir no es solamente tener un plato de comida caliente pagado con tiras de pellejo. Ni tener sábanas blancas percudidas de miedo.

-¿Dónde vives, Madre?

-Por ahí... Por donde puedo. Aquí y allí..., según se tercia. Ya sabes que tu padre me ganó todos los pleitos... ¡Qué le vamos a hacer...!

-Madre... yo no es que tenga mucho... pero... ¿no te faltará para..., verdad?

-No, hijo, no. Tú no te preocupes por mí. Ya sabes...: desde que volví a ser persona, necesito yo tan poco para ir tirando y ser feliz...

El silencio se tercia en ternura de proximidad de la que Bruno disfruta mansamente.

-Mírala, Madre. –Bruno trata de desviar la conversación-. ¿No es la muchacha más hermosa del mundo? Se me parte el corazón viéndola así, sola, sin padrino que la lleve al altar. Con el sitio que me corresponde vacío. Pero no es que ella sea así. Es su Madre que la ha endemoniado contra mí. Aunque no te lo creas, no ha querido ni decirme que se casaba. - ¿Se puede hacer eso con un padre?

La anciana no responde, y le aprieta la mano con firmeza, mientras disimula ignorar las lágrimas que emborronan la cara amoratada del hijo. Pero a él parece no importarle ya que lo vean llorar.

-Perdóname si lloro, Madre. Pero llevo más de cuarenta años sorbiéndome las lágrimas para que Padre no me llamara maricón.

-¡Déjalo estar! Llorar refresca el alma y limpia los ojos. Si quieres, seguimos llorando juntos luego, ahora que has aprendido.

-¡Que hermosa estaba cuando ha entrado, madre! -Sigue diciendo el hombre-. ¡Y que prestancia! ¡Era como una princesa! Pero la gente siempre tiene que murmurar con cualquier cosa, -se irrita con un último resuello de torpe rebeldía-. ¡Ella...!, tener que atravesar toda la nave, ¡tan sola...!

-Como en <SONRISAS Y LÁGRIMAS>. ¿Recuerdas...?, ‑oye a su lado, mientras la mano deformada de la vieja oprime la suya, como si quisiera grabarle en la marchita piel la esperanza de su calor de madre; como si le estuviera prometiendo quedarse a su lado para siempre.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(2ª Parte)

La mañana es fresca y un poco ventosa. Huele a algas y a río, a sal y a plantas del Sur. Rosalía sale del Hotel donde ha pasado la noche y se detiene un momento a respirar el aire de la bahía. No parece invierno. O nunca es invierno en estas Tierras del Sur –piensa-. Apenas han pasado diez horas desde que salió de Madrid y en su piel todavía conserva la memoria del humo de los coches y la ausencia de olores que no sea ese tufo a una mezcla de bencinas y electrones nunca bien definido. Empieza a caminar con la urgencia aprendida en las prisas de la Ciudad. Cuanto antes llegue mejor –piensa-; lo que ha venido a hacer será mejor que lo haga cuanto antes. Una bocanada de aire más fuerte le despeja la frente y le refresca el rostro, haciendo que se recree en una sensación de sensualidad casi olvidada. A esas horas de la mañana, las calles están semivacías, y las pocas personas que andan por ellas caminan con parsimonia. Rosalía acorta la marcha y abre todos sus sentidos a aquella vida pueblerina, provinciana y placentera. La tufarada de olor a café caliente le azuza el estómago. Las puertas del cafetín están abiertas de par en par, dejando al descubierto el recinto vacío. Una mujer peripuesta refriega el escalón de acceso; detrás de la barra se afana un hombre carnoso y tranquilo. Rosalía se deja seducir por el aroma a pan caliente tostado y entra. -Un café cortado y una tostadita –pide a media voz para no quebrar el silencio con que se despierta el Pueblo. -Lo que tú mandes –responde el hombre con acento ligero-. Y le da la espalda, aunque ella sabe que la está mirando reflejada en el panel bruñido de la cafetera. -Buenos días nos dé Dios –oye decir al hombre que entra ahora. -Buenos los tengas tú, Paco –responde el cantinero sin volverse a mirarlo. Rosalía piensa que en estos Pueblos del Sur los hombres siempre se llaman “Pacos” o Pepes”. Luego se recrimina por una idea tan simple. -¡Ea; un día más! –oye que dice “Paco”. -¡O uno menos! –Contesta el cantinero, mientras pone delante de ella una tacilla de café humeante. Ella trata de sonreírle, pero no sabe si lo consigue. ¡Un día más o uno menos! ¡Qué sabios son estos Andaluces! ‑piensa para sí.-. Qué sabios y qué pocas palabras necesitan para decirse un todo; para hablar de las cosas más trascendentales. Bueno. Todos no. El hombre con el que se casó no era tan sabio. Él hablaba y hablaba sin terminar nunca su rosario de desprecios. Para lo único que aceleró el tiempo fue para terminar con el tiempo de los dos. Terminó con su matrimonio antes de que empezara. “La otra” apareció en sus vidas con el primer embarazo. Y cuando se fue “la otra”, él rellenó el vacío de su abandono con el vinazo de los bares de carretera y con muchas “otras” de las que le ponen precio a las horas. Para ella, para su mujer, no quedó ni una mirada de desconsuelo. Cada vez que se acercaba a él, el la retiraba con desabrimiento, como si su cercanía viniera a profanar el recuerdo de la amante huida, o como si estuviera purgando en sus ojos el desenfreno de aprendizajes de lupanar. Será que el amor se acaba siempre –piensa-. Y se le hiela el amago de sonrisa que había iniciado al socaire del ir y venir de crípticos monosílabos con que se comunican el cantinero y su madrugador cliente. Paga apresuradamente, y sale del bar acuciada otra vez por sus pensamientos de venganza. -Queden ustedes con Dios. -Y se aleja, perseguida por la voz del Cantinero: -Vete con Él, mujer... ¿Con Dios? Se puede ir con Dios e ir a lo que va ella. Llega a la vieja casa donde vivió sus primeros años de matrimonio. Por un momento duda y se detiene; pero vuelve a avanzar y golpea la puerta con unos golpes secos y decididos. Dentro se oye como un arrastrarse de pies inseguros. Pero nadie abre. Vuelve a llamar más fuerte. -¡Ya va...! ¡Ya vaaa...! –La voz suena lejana y desalentada. Al poco rato, la puerta se abre, y un hombre pálido y encogido se recorta en el umbral. Su aspecto es desaliñado, su pelo grasiento y ralo se le pega a la cabeza miserable. Es una ruina viviente en la que solamente los ojos revelan todavía un rastro de su antigua belleza despilfarrada de taberna en taberna. El hombre no parece tener alientos ni para sorprenderse; se tambalea un poco y tiende los brazos hacia delante con gesto equívoco. Es como si se estuviera protegiendo de un golpe que no llega. Parece como si quisiera asirse a la mujer y apartarla al mismo tiempo. Los dos permanecen en silencio. Ella impasible. Él expectante. -Ya estás aquí –murmura, apenas, como si orara. -No. No estoy aquí. Paso por aquí –contesta ella poniendo odio en el torvo tono de su voz casi silenciada. -Has vuelto- dice él débilmente. -No; no he vuelto. Solamente vengo a ver como te mueres –dice ella en voz tan baja como cortante con una amargura cargada de ferocidad. -¿Lo saben los hijos? -¿Saber qué? ¿Que te estás muriendo mientras escupes el hígado por la boca? ¿Qué no te queda ni un soplo de aliento para alzarnos la mano? Rosalía baja la cabeza mirándose la punta de los pies. Luego carraspea y lo mira de frente en silencio. Finalmente contesta: -Ellos saben lo que tienen que saber. Siempre supieron lo que era el vino en tu estómago. Bien que se lo medias en sus costillas con tu correa hasta que me los llevé. Lo demás..., se lo figuran. El hombre parece como si rastreara en el rostro endurecido de la mujer un resto de misericordia, recorriendo con sus ojos amarillentos cada gesto de aquella cara impasible y petrificada. -¿Es que ni ahora vas a tener un poco de piedad conmigo? ¿Es que nunca vas a perdonarme? -¡NUNCA! –Grita Rosalía con rabia-. ¡Nunca! –repite bajando la voz, pero manteniendo la mirada fija en la ruina que le habla. -¿Por qué has venido entonces? –La voz del hombre es casi una súplica de contrición. -Ya te lo he dicho. A ver que de verdad te mueres. Un silencio de años le aplasta un poco más la figura al miserable. -¡Y a desenamorarme! –Parece que las últimas palabras, a pesar de su vehemencia, se le hayan escapado contra su voluntad por un imperceptible temblor en la boca de la mujer, que inmediatamente recobra su rigidez. -¡Me quisiste...! –la voz del hombre no es ahora una pregunta sino una añoranza. Rosalía no contesta inmediatamente. Está a punto de decirle que aún lo quería unos segundos antes de que abriera la puerta y exhibiera su desolación estragada y amarillenta. Que su dependencia de él fue pareja a la sumisión con que soportó los hipos de sus borracheras y las noches en vela imaginándolo en otra cama. -Te odié más que a nadie –dice por fin con saña; arrastrando cada palabra. -¿Qué sucedió, Rosalía, para llegar a lo que llegamos entonces? -¿Y eres tú, precisamente tú quien lo pregunta? Tú lo sabes tan bien como yo. Tú jugaste entonces. Ahora me toca a mí... ¡Es mi turno! -¡Juegos que son fuego y acaban abrasándote las manos...! La voz del hombre suena lejana, como una pura tristeza sin destinatario. Y ella se sobresalta ignorando la sabiduría que nace del roce con el otro lado de la vida. -¿Será –piensa- que estas gentes del Sur siempre están en tratos con el más allá; o con un pie a cada lado del destino? ¿Será que hasta él tuvo una sabiduría distinta y masculina, inalcanzable para ella? Aún a su pesar, siente que una especie de dulzura lejana le recorre el rostro y le alza las manos hacia el hombre. Pero es otro el hombre que le habita los recuerdos. -¡Rosalía! –El hombre amaga un acercamiento, y Rosalía vuelve bruscamente la cabeza para eludir el olor a muerte que mana del aliento del hombre. -¡Rosalía! –Gime la profanada voz antes de que ella se vuelva para borrarlo de su mirada. A su espalda, el aire es limpio; toda Andalucía vuelve a ofrecerle una tibia fragancia de invierno. Aspira con fruición el denso hálito que llega desde la Bahía. Sigue con la mirada el vuelo alborotado de las gaviotas. Hincha sus pulmones con el salitre siempre recordado en tierras del interior. Se olvida y recuerda al mismo tiempo la primera vez que llegó. Esta Tierra es santa –piensa-; y sus gentes sabias. Todos menos él. Él siempre se ha equivocado. ¿O no? ¿Acaso son ellas, las mujeres, las que nunca acaban de comprender? ¿La ha llamado solamente para hacer exhibición de su derrota? Mete la mano en el bolso, saca la carta que la ha hecho volver, y la arroja al suelo hecha un gurruño. Luego vuelve a levantar la mirada hacia él y ve que de los ojos de aquella ruina humana, vueltos hacia donde yace el sobre arrugado, cuelgan lágrimas amarillentas como su piel. -¡Ni por todo el oro del mundo! Gástate tus dineros con otra que esté dispuesta a recoger despojos. ¡Yo no estoy en venta! No siente la menor compasión. El recuerdo del hombre que ella amó hasta la muerte se está diluyendo en su interior antes de que acabe de morirse éste. Sonríe un poco. Ignora la mano que le tiende su ex-marido. No mueve ni un músculo de la cara que es una máscara de desprecio. Le da la espalda y se dispone a irse satisfecha de comprobar que al fin se ha liberado de un bello recuerdo mal enterrado. Por fin tiene algo que agradecerle. -¡El olvido! –se dice. A su espalda oye la voz doliente del moribundo: -Al menos te he visto una vez más… Rosalía se aleja despacio, como si quisiera que el hombre agotara su mirada amarilla en la última esperanza que huye dejándole la cama y la casa tan vacía como la que ella recuerda de sus últimos días de convivencia. Quiere que la vea irse por la misma calle por la que ella lo vio ir y venir de su desamor de “la otra” a sus borracheras para olvidarla. ¡Hasta “las otras” son sabias en esta Tierra! –Piensa ya sin amargura-. ¿Qué fue lo que le enseñó “la otra” a su hombre? ¿En qué insólitas destrezas lo inició para que se olvidara hasta de su propia sangre? El rumor de un llanto compulsivo a su espalda es como el precio cobrado a destiempo. Pero es una satisfacción a fin de cuentas a tanto dolor acumulado –piensa con regodeo. Hasta que la quebrada voz del hombre rompe de nuevo el momentáneo hechizo. -¡Un día más, Rosalía! –grita el hombre, echando mano de sus últimos alientos, sin que pueda adivinarse si está rogando o afirmando. Rosalía se detiene en seco. Es como una premonición repentina, como una revelación. La vida le da una última oportunidad de desquitarse de todo lo pasado. Se vuelve hacia él y le sonríe inexpresivamente, como animándole a repetir las últimas palabras. -¡Dios mío: que lo repita! Y el hombre lo repite: -¡Un día más...! Rosalía deja que el silencio se alargue entre los dos como si levantara un falso puente entre ellos. Mira al hombre de frente, desterrando el miedo del pasado y la repugnancia presente. Le sonríe y, finalmente, cuando los escuálidos brazos de él se levantan suplicantes, ella contesta, arrastrando la frase por el paladar que le sabe ahora a café caliente. -¡O uno menos! Luego se vuelve con energía y se va, por fin liberada, a gozar de ese Pueblo donde siempre amanece con el aire fresquito y transparente que llega del Guadalete; donde las mujeres, con claveles colgados del pelo, refriegan escalones y los hombres siempre se llaman “Pacos” o “Pepes”; donde las gentes se refieren con dos palabras lo que otros nunca encuentran palabras para decirse. Donde otra vez empieza a insinuarse la primavera en las puntas de los árboles desnudos.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

-Pero ¿por qué tienes que irte? -Porque Me amo. Y, para amarMe como ahora Me amo, he tenido que empezar por hacerMe pieza a pieza deshaciéndoMe a manotazos de casi todo lo que era y de lo que amé. El porqué de las cosas sencillas es así de simple. - ¡Dios mío! Eso es un simple “porque-sí”; me parece que ya no te conozco; yo te amaba como eras

-¿No me amabas? -No Me amaba -Pero, ¿por qué? -Porque Te amaba -¿Y ahora? -Ya no. -¡Eso duele! -¡A mí me dolió! -¿A ti? ¿Y yo? -Tú me olvidaste el destiempo suficiente como para que yo empezara a desamarte. -Y tu devastador desamor ¿no te dolió más que mi frágil olvido? -Mientras empezaba a desamarte no dolía. Me dolió el día que dejó de dolerMe tu desamor. Es la percepción repentina del último retazo del olvido lo que más duele porque sientes que se acaba hasta el dolor del desamor. ¡Es el dolor del miedo al vacío! - Es a mí a quien me duele ahora... - Será que empiezas a olvidarme y sientes miedo. ¡Adiós!

- Yo no. -¿Y...? -Y... Aquélla a la que tú decías amar mientras la olvidabas cada tarde tras su ventana vacía de horizontes se fue hace demasiado tiempo; sin que te dieras cuenta. Esa tampoco volverá -¡No se fue! ¡Tú la destruiste para vengarte de mí! No me diste ni la oportunidad de despedirme de ella. -Tampoco se despidió de Mí. Se fue poco a poco; sin hacer el menor ruido; como avergonzada de ella misma. ¡Te amaba tanto...! -¿Cómo lo sabes? -Porque Me quiso matar a Mí de celos cuando vio que te olvidaba. -¿Celos Tú? -Yo no. Ella -¿Y Tú? ¿No podrías volver a ser Ella?

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

“¡Hasta luego, Camilia! No; ahora no, que se me hace tarde; ya hablaremos después. Mira: no me vengas con tus achaques sin fundamento que ahora no tengo tiempo de ocuparme de esas nimiedades con todo el trabajo que me espera en el Despacho. ¿Qué no paro?; no querrás que desperdicie el día mirando a las musarañas como si no tuviera otra cosa que hacer. ¡El tiempo es oro, Camilia, y no podemos desaprovecharlo!” Así había sido siempre Gabriel desde que se casaron, piensa Camilia con un amago de punzante resentimiento. Tan brillante, tan activo, tan vital... Y, de repente, aquel cambio insidioso: “Me siento mal, Camilia. No tengo ganas de nada, Camilia. Es como si se me hubiera perdido algo esencial de la vida; como si me estuvieran vaciando la cabeza por un pistero de boca invisible; como si se estuviera apagando el mundo dentro de mí”. Camilia recuerda que todo empezó de aquella forma tan confusa: un desaliento esencial que fue apoderándose de Gabriel inadvertidamente. Una ambigüedad en su decir. Una queja constante: “me siento mal, Camilia”. “¿Qué me pasa, Camilia?” “Es como si la vida me estuviera abandonando, Camilia”. ¡Camilia!; ¡Camilia!; ¡Camilia! Ella se irritaba. ¿Por qué su nombre era, de repente, el asidero desesperado en semejante confusión caótica? ¿Por qué le parecía que Gabriel se desmoronaba como un fetiche de arena arrastrándola a ella en su ruina? ¿Por qué la voz doliente del hombre resonaba con ecos de desastre como si formara parte de un triste reguero de sonidos terminales? Hacía meses que Gabriel había dejado de acudir a su trabajo. No conseguía concentrarse. Estaba como ajeno. Sería mejor que se tomara un tiempo para reponerse y hacerse un buen chequeo ‑dijeron los Socios-. Y Gabriel aceptó su exclusión con una desolada mansedumbre impropia de él. Luego vino aquella dejadez desorientada, aquel llanto absurdo, aquella agresividad obscena; aquella imposibilidad de tragar bocado. El Hospital fue, durante unas semanas, el único referente para Camilia, siempre pendiente de aquel hombre que parecía extrañamente asustado y huidizo. Después de someterlo a los habituales análisis y pruebas rutinarias, los médicos le dieron el alta “porque era un malestar pasajero al que no le favorecía el enclaustramiento doméstico”. Pero, cuando volvió a su Despacho, ya era incapaz de rendir. “¡Lo mejor sería una jubilación anticipada!, -habían dicho los Socios-. No; ¡Ni hablar! Ella, de momento, que no pensara en trabajar. Intentarían compensarle los ingresos de alguna manera... ¿Gastos extra? No, Con eso no contaban en la Empresa cuando le dijeron que le compensarían; pero… ¿cómo iban a suponer que Gabriel, tan vigoroso, necesitara...? Aunque..., si ella quería... estando como estaba tan preparada..., podría echar unas horitas extras en el Despacho sustituyendo a alguna de las secretarias que tomaban sus vacaciones... Claro que, con su falta de práctica durante tantos años, no podrían pagarle demasiado...” -Camilia: ¿dónde te pasas las mañanas? ¿Por qué tienes que dejarme sólo todos los días? ¡No te das cuenta de lo malo que estoy! Y tú por ahí; como si yo fueran una basura que hay que arrinconar. Tengo la sensación de que nadie se da cuenta de que me estoy muriendo. Me siento morir, Camilia. -¡Pero, si está como una rosa! –seguían diciendo los médicos. Los análisis son perfectos... Astenia primaveral. Unas vitaminas, ejercicio físico moderado y adecuado a sus cincuenta y tantos años y, en un par de semanas, ¡como nuevo! Cualquier cosa menos apoltronarse como si fuera un viejo. -Camilia: ¿no te das cuenta de que no tengo alientos ni para moverme de la silla? ¿Cómo piensas tú que puedo ir a dar un paseo ni siquiera por el pasillo? ¡Salir de casa, ni hablar, Camilia! ¡Hay que vigilar quién entra y sale de esta casa, Camilia, porque ellos están al acecho; se están aprovechando de lo malo que estoy para robarme hasta la vida! Y, si entran, a mí no me quedan fuerzas para enfrentarme con nadie, Camilia. ¡Estoy tan malo, Camilia! -Pero Doctor, si mi marido no tiene nada, ¿por qué parece que se estuviera olvidando de vivir? ¿Y esa apatía de la que no sale últimamente si no es para revolverse contra mí con una ira desconocida en él...? -El mal está en su cabeza; no en su cuerpo. Quizá, con el verano, se anime. Si este hombre no se anima, tendremos que ponernos serios con él. –El Médico le palmea desabridamente la espalda vencida y le busca la cara sin conseguir encontrarle la mirada desconfiada cuando se aleja. La casa está oscura. Gabriel detesta ahora la luz. Fuera, la primavera se abulta hasta reventar en los primeros brotes del sauce. Camilia toma aire pausadamente. No quiere perder los nervios y decirle a Gabriel que es tiempo de vivir. Fuera debe oler a jardín. Pero Gabriel, de un tiempo a esta parte, siente un miedo irracional a que se abran las ventanas. -Nos están robando, Camilia. Tú no te das cuenta; nunca te has dado cuenta pero, desde hace tiempo, nos están robando. ‑Gabriel revuelve un montón de papeles que saca del cajón de su mesa de trabajo y los vuelve a guardar apresuradamente. –Se están llevando lo que más necesitamos-, jadea entrecortadamente. La irritación de Camilia se convierte en inquietud. -No guardarás el dinero entre los papeles ¿verdad? –se alarma Camilia. -No es el dinero, Camilia. Es…, ¡tú no pones atención en nada…!, pero aquí desaparece lo que no debe desaparecer sin que tú te preocupes lo más mínimo. ¡Claro! A ti nunca te falta lo preciso... Camilia piensa en la forma de alargar los ahorros haciendo que llegue a fin de mes su sueldo miserable. -Camilia: yo no puedo seguir con tanta escasez de... Camilia no lo deja terminar; se solivianta y le corta la palabra secamente: -Pero, ¿qué es lo que te falta a ti si puede saberse? –La irritación suena ariscamente contenida en la voz de Camilia. - ¡El nombre! Eso es. Me falta hasta el nombre de las cosas. Y, Camilia, hazme caso por una vez –dice bajando la voz hasta convertirla en un susurro, mientras lanza miradas de desconfianza hacia un lado y otro de la habitación- Lo único que nos salva de ser muertos vivientes –sigue el hombre- es poder llamar a las cosas por su nombre. ¡El nombre de las cosas; eso es lo que me están robando! ¡Otra vez la misma historia! Camilia sale del saloncito dando un portazo; pero regresa en cuanto se limpia con rabia las lágrimas que le queman detrás de los párpados. Depresión reactiva –habían anotado en la historia clínica del Hospital la última vez-. Pero aquello duraba ya demasiado. Y el Médico privado había confirmado el diagnóstico después de varias sesiones con Gabriel. -¿Depresión reactiva, Doctor? -Sí. Parece que no pueda superar el accidente de Belisa. Está obsesionado. Ver morir a una hija va contra la naturaleza de las cosas. -Pero, del accidente de Belisa hace ya más de siete años, Doctor… -No importa. Los traumas se interiorizan, se ocultan, se enmascaran y, un día, cuando menos se espera, salen... si es que salen. Es como quien vomita; y siempre es mejor vomitar la basura que tragársela... - ¿Y qué se puede hacer? –Camilia formula la pregunta al mismo tiempo que el Médico se concentra en pasar su mano derecha sobre el escritorio como si estuviera limpiando una suciedad imaginaria mientras que, con la izquierda, abre y cierra el cajón central con un ruidillo chirriante que hace que Gabriel se remueva inquieto sobre su incómodo asiento. -Empezaremos una psicoterapia de apoyo. Con tres sesiones semanales será suficiente..., pienso... –A Camilia le parece que el Médico duda. Pero algo tendrá que hacer. Cualquier cosa menos enterrarse en vida, menos estabularse en la butaca del salón esperando la llegada de la muerte. - ¿Y...? -Nuca se sabe. La mente humana es demasiado complicada. Pero, si él se muestra colaborador... ¡Verá! Lo que le voy a decir podrá parecerles estúpido, pero funciona. Confíen en mí. Que escriba cada día lo que piensa, todo lo que se le venga a la mente; todo lo que recuerde... Si es capaz de afrontarlo y de sacarlo fuera, pronto tendremos a este hombre como nuevo; –sonríe forzadamente, mira su reloj y se levanta dando por terminada la consulta. Vacila un segundo; pero el Médico le aprieta el brazo con una familiaridad que la irrita tanto como la jovialidad con que los trata ignorando su dolor; como si lo que les está pasando a Gabriel y a ella fuera una rutina. Se deshace de la presión delicadamente, mira a Gabriel que se mantiene con la mirada perdida más allá del ventanal de la lujosa consulta privada a la que ha decidido llevarlo y se dispone a salir. Gabriel no se mueve y Camilia le habla suavemente sin poder evitar que en su voz se adivine un cierto resentimiento. - ¡Gabriel! - ¿Sí? - ¡Vamos! –Ahora su voz denota la tensión contenida. - ¿A dónde quieres que vayamos? –La voz de Gabriel es desalentada, perezosa y triste. Demasiado lenta. -Venga, Gabriel –tercia el Médico rutinariamente como si le estuviera hablando a un niño o a un necio- marcharos los dos a tomaros unas copas por ahí y luego a un buen espectáculo. ¡Aprovéchate! –le tutea con desvergüenza– porque si no te animas por ti mismo tendremos que “recetarte” esas “pastillitas” incompatibles con un copazo de los buenos. –Y ríe tontamente consiguiendo aumentar la tristeza esencial de Camilia con aquel tuteo repentino e inoportuno que, según ha podido comprobar últimamente, utiliza todo el personal sanitario desposeyendo con él a enfermos y familiares de su maltrecha dignidad en los peores momentos de su vida. Gabriel mira al Médico con retadora fijeza durante una décima de segundo, y luego vuelve a dejar que su mirada azul adquiera aquella languidez errática con que parece estar despidiéndose del mundo desde hace meses mientras se deja llevar por el suave estirón de Camilia. Cuando salen a la calle él, inesperadamente, se aproxima a su mujer y le susurra al oído algo: -¿Qué dices, Gabriel? Sabes que cuando me hablas tan bajo no consigo entenderte. -Que debiéramos tener más cuidado con las personas que tratamos. ¿Has visto cómo ese hombre se las guardaba en el cajón de su mesa? Creía que no lo estaba mirando; pero lo he visto. Es uno de ellos; es un ladrón... -¡Oh, Gabriel, no empieces otra vez! -Camilia ha subido el tono de la voz involuntariamente, pero se contiene ante el gesto compungido de su marido. ‑No me tomes por loco, Camilia. Te digo que, según ibas hablando, él ha ido guardando y escondiendo cada una de tus palabras en su cajón... ¡Ya verás, ya, cuando empieces a echarlas en falta...! –Gabriel guarda repentino silencio. Cuando llegan al aparcamiento se dirige sumiso al asiento del copiloto sin hacer ademán de intentar conducir, como hacía al principio, y ella se siente aliviada y desalentada al mismo tiempo ante la creciente apatía y mansedumbre del hombre. Fuera la tarde es tibia y luminosa. Conduce lentamente, dejando que la suave luz del atardecer le consuele los ojos alargando el momento de llegar a su triste y oscura casa. Ahora teme lo que tanto deseó durante años: estar a solas con Gabriel al anochecer. -¡Para un momento! –Le oye decir cuando llegan a la altura del Parque interrumpiendo por sorpresa sus melancólicos pensamientos. La voz de Gabriel es ahora extrañamente enérgica y chispeante como en sus mejores tiempos. Camilia se detiene junto al bordillo. Al otro lado, una suave pendiente de césped recién regado embalsama el tibio aire del crepúsculo primaveral. Gabriel abre su portezuela y salta fuera, va hacia la de ella y, más con una mirada sugerente que con el gesto de su mano extendida, la invita a salir. Gabriel cierra el coche con una precisión inhabitual y tira de su mujer ladera arriba. Llegan hasta un bosquecillo de avellanos, lo rodean y la arrastra suavemente hasta el borde de un riachuelo semioculto por los sauces donde solían ir cuando eran novios. Entonces Gabriel, mientras le sonríe con gesto de complicidad, la obliga a sentarse sobre la yerba con una leve presión de sus brazos, la envuelve en una caricia que se va haciendo premiosa y experta hasta que ella cede a la urgencia amorosa casi olvidada en los últimos y largos meses. Se aman allí mismo, primero con premura recelosa, después con la suavidad del placer recuperado. Luego descansan sobre la yerba húmeda mirando los gentiles giros del lejano vuelo de las últimas golondrinas de la tarde. El aire es extrañamente tibio y se hace cómplice del suave silencio en que se abstraen dulcemente. Camilia se niega a pensar en nada que no sea gozar de la ternura recuperada. Hasta que Gabriel se solivianta a su lado, se incorpora un poco y le pregunta inquieto, sin acabar la frase: - ¿Has tomado..., la has...la has tomado...? Camilia lee en la mirada del hombre el regreso del confuso laberinto y siente que una congoja insoportable le atenaza y le aprieta el estómago. Es como si un interruptor invisible le hubiera apagado a la tarde la luz con que brillaba hace solo un momento. No obstante se esfuerza en desechar el vértigo que la aturde. - ¿La píldora...?, -contesta con agresivo desaliento. - Eso es; la píldora. Ya veo que tú tienes recambio. - ¿Recambio? No se de qué me estás hablando... -De palabras. ¡Sí, de palabras! Esa palabra: ¡la píldora!, es la última que me han robado a mí. Pero, por lo que veo, tú te has guardado una para cuando la necesitemos. Así me gusta, que seas ahorrativa y prevenida. –La voz del hombre suena ahora como un murmullo de complicidad repugnante. - ¡Venga, Gabriel! –Se desespera Camilia-, no empieces otra vez con esa retahíla pesada de que te están robando palabras. ¡Una vez tiene gracia; pero no un ciento! Y sí; claro que he tomado la píldora. ¡Aunque para la falta que me hace desde hace meses...! –Siente que su voz suena irritada y empieza a arrojar chinas al riachuelo para disimular la turbación y el desconcierto. A su lado Gabriel estalla en uno de sus ahora habituales arrebatos de ira: -¿Qué no te hace falta? ¿Dices que no te hace falta? ¡Pero, criatura! ¿Se te ha ocurrido pensar en lo que vamos a hacer si te quedas preñada antes de que yo acabe mi carrera y pueda ganarme la vida? ¿Qué van a decir tus padres, eh? ¡Y, por Dios, deja ya de tirar al agua lo que tanta falta va a hacernos para poder casarnos! Camilia se queda con el brazo suspendido en el aire sin acabar de arrojar el guijarro y, sin mirar a su marido, responde con un hilo de voz dolorida: -Mis padres ya no pueden decir nada, Gabriel –dice con resentimiento-. Los muertos no vuelven de sus tumbas por mucho que lo deseemos. Y no todo han sido piedras en nuestro matrimonio –termina arrojando iracunda la piedra hacia lo más lejano del agua. Gabriel se queda absorto persiguiendo con la mirada los círculos concéntricos que parten del punto en que ha caído la piedra y que van agrandándose al tiempo que diluyéndose según se alejan de su centro. –Así se me está descomponiendo algo aquí dentro- dice señalándose la frente. De repente, rompe en sollozos entrecortados y se abraza a su mujer: -Perdóname, Camilia. No sé lo que me está pasando. Se me había olvidado que hace más de treinta años que terminé la carrera y que..., ¡oh, Camilia! Es como si dentro de mí hubiera un ejército de ladrones que me roban la memoria, y las palabras y tu amor; y la vida misma... ¡No me abandones tú también, por Dios; no me dejes disolverme como esas ondas de agua...! -Su mano extendida hacia el agua se agita trémula. -No, cariño, no. Mi amor por ti está tan despierto como el primer día -gime Camilia, mientras cobija en sus brazos al hombre amado que se derrumba a su lado como un niño desvalido incapaz de proteger de sí mismo. Y los dos abrazados, lloran con desconsuelo por algo que no acaban de entender. -Camilia, creo que me estoy volviendo loco –se queja Gabriel con voz lacerante. -No, Gabriel –susurra ella con desesperación acunándolo en su regazo-, es la tensión..., o lo que sea. Mira cómo cuando te esfuerzas, como hace unos momentos... –Se calla-. ¡Mañana mismo cambiaremos de médico! -No. La Seguridad Social no es tan mala. El que me está tratando no me disgusta. Y, además, nuestros ahorros no dan para despilfarros. -Pero Gabriel, si el que te está tratando es privado. ¿O no te acuerdas...? -La pregunta queda suspendida en el aire sin terminar de formularla. Los ojos de Gabriel se han transformado en dos ascuas llameantes. -¿Privado? ¿Privado, dices? ¿Y, quién eres tú para disponer de lo que yo gano cada día con tantos sudores? Gabriel deshace desdeñoso el abrazo de su mujer; ahora está furioso, con los ojos desorbitados en un gesto de rabia inaudita. Se echa hacia atrás. Alza la mano inesperadamente y la abofetea con violencia. Camilia no tiene tiempo de dolerse del golpe cuando ve a su marido doblarse sobre sí mismo tirándose al suelo encogiendo las rodillas contra su estómago y tapándose la cara con los brazos mientras gime convulsivamente mascullando entrecortadas disculpas ininteligibles. Se golpea la frente contra el suelo y le brota un hilillo de sangre. -¡Vamos, Gabriel! ¿Qué tienes, mi amor? –dice mientras tira de él sin conseguir levantarlo. Algunos viandantes se acercan y ayudan a Camilia a serenar al hombre. Ella trata desesperadamente de quitar importancia a aquella escena absurda e inesperada y se deja ayudar para acomodar a su marido en el asiento de atrás del coche desde el que llora y gime como un niño pequeño; le limpia la sangre que mana de la brecha en la frente; luego, conduce con cuidado para evitar que su propio llanto acabe de empañarle la poca visibilidad que le queda a la tarde atormentada. Cuando llegan a la Clínica es noche cerrada. Le inyectan algo y se lo llevan encogido encima de una camilla. Ella se acomoda en la calurosa sala de espera y trata de serenarse sin conseguirlo. “Camilia, estoy malo..., Camilia, me están robando las palabras..., Camilia, dónde has pasado el día; por qué tienes que trabajar cuando yo gano más que diez hombres juntos...; Camilia..., Camilia..., Camilia...” ¡Su hombre!, ¡Su amante! ¿Será verdad que está volviéndose loco? Un año sin trabajar. Más de un año ya con aquellas pejigueras que la trastornan y luego, de repente, durante unas horas, es como si volviera a ser el mismo hombre que llenó su vida. Será ella la que acabe loca. ¿Quién tiene la culpa? ¡No puede más…! El altavoz la llama arrancándola de sus amargas confusiones. Pasa a una consulta estrecha y con olor a alcanfor. -Sí, Doctor: las rarezas empezaron hace tiempo, pero no puede decir cómo empezaron. No; nunca; hasta hoy nunca le había puesto las manos encima. Nunca había sido tan violento aunque últimamente... ¿La memoria?, sí, algo va perdiendo, pero eso debe ser natural de la edad... –intenta engañarse-, a ella también se le olvidan las cosas... aunque... él dice que le están robando palabra a palabra y que, dentro de poco no podrá ni hablar. ¿Que es cierto...? ¿Cómo va a ser cierto que le estén robando palabras...? ¡Ah, lo de no poder hablar! ¿Pero por qué? ¿Se está volviendo loco? ¿Pero entonces...? - ¡Ah! ¡Alzheimer! ¿Avanzado dice? -Pero, Doctor, tiene cincuenta y cuatro años –gime desolada. Se desespera: ¡No es posible, Doctor...! ¿En qué nos hemos equivocado? Siente sobre sí la mirada despiadada y urgente del Médico. Tienen una mala noche. En cuanto empieza la primavera, los accidentes de carretera les atascan las urgencias. -A lo mejor me he equivocado, Señora. Pero a mí me parece que..., será mejor que vayan a un especialista. Esta noche no se puede hacer más por ellos. La empuja hacia fuera con una mirada cansada y fría pero inequívoca. Encuentra a Gabriel en el pasillo, vencido, hecho un ovillo sobre una silla blanca y desconchada y mirando con obstinación la esquina rota de una baldosa en el suelo ajedrezado. –Blanca...negra; blanca... negra-, repite obsesivo. Cuando su mujer le toma del brazo no se resiste. Parece un niño arrepentido. Salen del Hospital, suben al coche y, camino de su casa, el hombre se esfuerza y rebusca entre las brumas de su memoria dos palabras que sabe que ha conseguido esconder cuidadosamente entre unos pliegues de su cerebro mientras los de las batas blancas le clavaban cañerías por toda la cabeza para chuparle las pocas palabras que le van quedando. -¡T-e q-u-i-e-r-o! Camilia se vuelve hacia él y se le anuda en la garganta un borbotón de lágrimas propias mientras con su mano derecha trata de secar las que bajan por la consumida mejilla sin afeitar de su marido. Los ojos se le nublan obligándola detener el coche al abrigo de un cielo anochecido de pena y transparente de primavera, y se abrazan como conjurando su mutuo desconsuelo. Se aferran desesperados al frágil destello de cordura que les roza como un vahído inasible y efímero. Y así, ceñidos uno a otro en mitad de la noche, lloran por todo lo que no se han dicho durante tantos años perdidos en la neblina de la felicidad inadvertida. ¡Palabras! Posiblemente ya no están a tiempo de decirse nada. -Tenías razón, Gabriel –gime amorosa al oído del hombre. Nos han estado robando. Hemos convivido con el ladrón más tortuoso que existe: ¡el tiempo! ¡Oh, Dios; Dios!: ¡El tiempo; EL TIEMPO! Y ahora... Camilia se derrumba; se desespera y deja por fin que el llanto le crezca y la inunde abiertamente sin reprimir los sollozos. Gabriel, con una evocación de lucidez y de ternura nunca olvidada, la atrae hacia sí. Ahora es él quien acuna a la mujer como quien mece a un niño. Se esfuerza por consolarla pero los gemidos de Camilia se agrandan, crecen, suben y se expanden llenando con su desconsuelo todo el espacio que los rodea. Gabriel se angustia ante su propia inutilidad. Finalmente pega sus labios al oído de su mujer y le susurra: -No sufras, amor. Deja de sufrir; yo te libraré de todos los ladrones. Y no tendrás nada que temer del peor de todos ellos. Ya no podrá dañarte nunca. Empezaremos otra vez... ¡Te aseguro que a partir de hoy estaremos salvados! -¿Sí...? –Camilia titubea aferrándose a un último atisbo de esperanza. -¡Si! –susurra Gabriel con un resto de amargura mientras se le van apagando los ojos-. -Sí, Camilia querida: porque al Tiempo, mi amor, a ese sucio ladrón de vidas... a ese robador de palabras ya no le queda tiempo: El Tiempo se está... se nos está...se... se...se nos es-tá a-ca-ban-do.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|