|

¡SOY MASOQUISTA!

(O

de cómo Gaviola no daba una a derechas)

La

asociación de imágenes y el encadenamiento de ocurrencias aparentemente

desligadas son cualidades de las que una Escritora no puede prescindir a

riesgo de tener que encomendarle el trabajo a musas menos productivas. Lo

digo porque todo descubrimiento supuestamente maravilloso, toda decisión

que he tomado en la vida, ha venido precedida de algún otro suceso, más o

menos insustancial y sin gracia, que me ha llevado a ser –dicen por ahí-

mi peor amiga.

Ejemplo

de ello es aquel episodio en que descubrí y decidí sobre mi

particularísimo masoquismo y sus consecuencias, hoy por hoy

impredecibles.

Estaba a

lo mío: intentar escribir algo medianamente decente para los juegos

florales de uno de los pueblos colindantes. La verdad es que –como

siempre fue habitual en mi- no se me venía nada a la cabeza de lo que no

tuviera que avergonzarme ante mis musas, así que, por encontrarle a la

vida alguna redondez, me puse a rotar pensamientos y hechuras encima de

mi silla giratoria hasta que mis torpezas le embistieron a las endebleces

de mi pupitre de trabajo. Con un estrépito impropio del batiburrillo

derramado, cayó al suelo uno de sus cajones, donde suelo guardar, junto a

un todo indefinido de olvidos y desórdenes entrañables, lo más preciso

para el oficio: plumillas de dibujo, clipes de colores (las cosas para mí

tienen que ser de colores, pero esa es otra historia), tijeras sin

puntas, lapiceros de distinta dureza de mina, tipex, etiquetas, anillas,

y mil cosas más que casi nunca uso pero que, cual garduña menesterosa,

almaceno, conservo y amontono desde tiempo inmemorial.

Una

servidora, como saben, desde siempre ha sufrido de bellísimos ojos

inservibles -y perdóneseme la falta de modestia, que no es sino la

compensación psicológica de lo que sigue-. Primero fue el astigmatismo,

el que me hacía ver las fórmulas matemáticas sobre el encerado como un

cuadro de evaporados bordes sin sentido, razón por la cual le colgaron a

mis bellos ojos unos vidrios opalescentes que redimensionaron su belleza

en extensiones bufas, pero que no dieron mejores resultados

trigonométricos en mi boletín de calificaciones escolares. Después fue la

miopía la que, a fuer de amansarme la mirada hacia ensoñadoras y

románticas perezas, me llevó a negarle el saludo a aquellos pocos mozos

–poquísimos- que por mí bebían los vientos, hasta que los burlados de

saludo se olvidaron de mis ridículas gafotas. (Yo no tuve que olvidar sus

caras porque siempre estuvieron extrañamente borrosas en mis retinas).

Para

cuando lo del cajón de los olvidos, algo más debía de tener ya en los

ojos, y alguna abundancia de opacidad en el antrillo donde trabajo, pues,

de repente, me pareció ver por el suelo un derrame de hermosas gotas de

cristal semejante a las del rocío otoñal, pero a lo bestia.

No me

paré a pensarlo dos veces. A falta de bríos para salir al jardín a

chapotear helazones otoñales, y sin hacer siquiera amago de recoger

cachivaches, preparé mi salto al vacío y eché pie saltarín sobre aquellas

redondeces brillantes, imaginando canicas líquidas estrujadas por el arte

de mis musas majaderas.

¡Nunca lo

hubiera hecho!

Ni

alientos me quedaron para dar el respingo que mis talones exigían.

Aquellas luminosas y periféricas aureolas no eran sino malditas

chinchetas cromadas en platilla –ahora entenderán que mi afición a los

colorines tiene su aquel- que se me habían clavado en las plantas de los

pies con una saña semejante a la emburrada energía que yo había puesto en

el salto.

Aunque no

se lo crean, pasado el primer momento de sapos y culebrinas, se me hizo

el cuerpo a aquel dolor pulsátil, como de ida y vuelta, que recorría mis

pies, subía piernas arriba tal que escalando musculaturas traseras, me

apretaba las nalgas como reteniendo flatulencias impropias, y terminaban

por latirme en las sienes después de dejar su rastro quejumbroso en la

mismísima punta de mi deslenguada lengua lenguaraz.

¡Soy

masoquista! –pensé mientras miraba, arrobada, los faralaes cárdenos que

empezaban a formarse en torno a los brillantes lunares clavados en mis

pies.

¿Soy

masoquista? –Me pregunté alarmada al sentir que mi mente le cedía el

paso a la bobalicona contemplación de la escena frente a la premiosa

necesidad de soltar tres o cuatro improperios de esos que nunca digo –por

el qué dirán.

¡Soy

masoquista! –confirmé, admirada, para mis adentros ante semejante

carnicería contemplativa.

Fue

entonces cuando, por una extraña asociación de desvaríos entre primores

imaginados y burbujas engañosas de cardenales sujetos con chinchetas,

pintados a sangre y fuego, pensé por primera vez en casarme. (Que no es

lo mismismo que casarme por primera vez. Entre nosotros, la vida no me

concedió una segunda oportunidad).

Algún

día, cuando lo haya comprendido yo misma, les hablaré de las luces y las

sombras de aquella decisión mía. Por hoy, baste acudir en verso –no

precisamente cervantino- al resumen de este episodio en que mucho me temo

que se me ha ido la lengua:

|

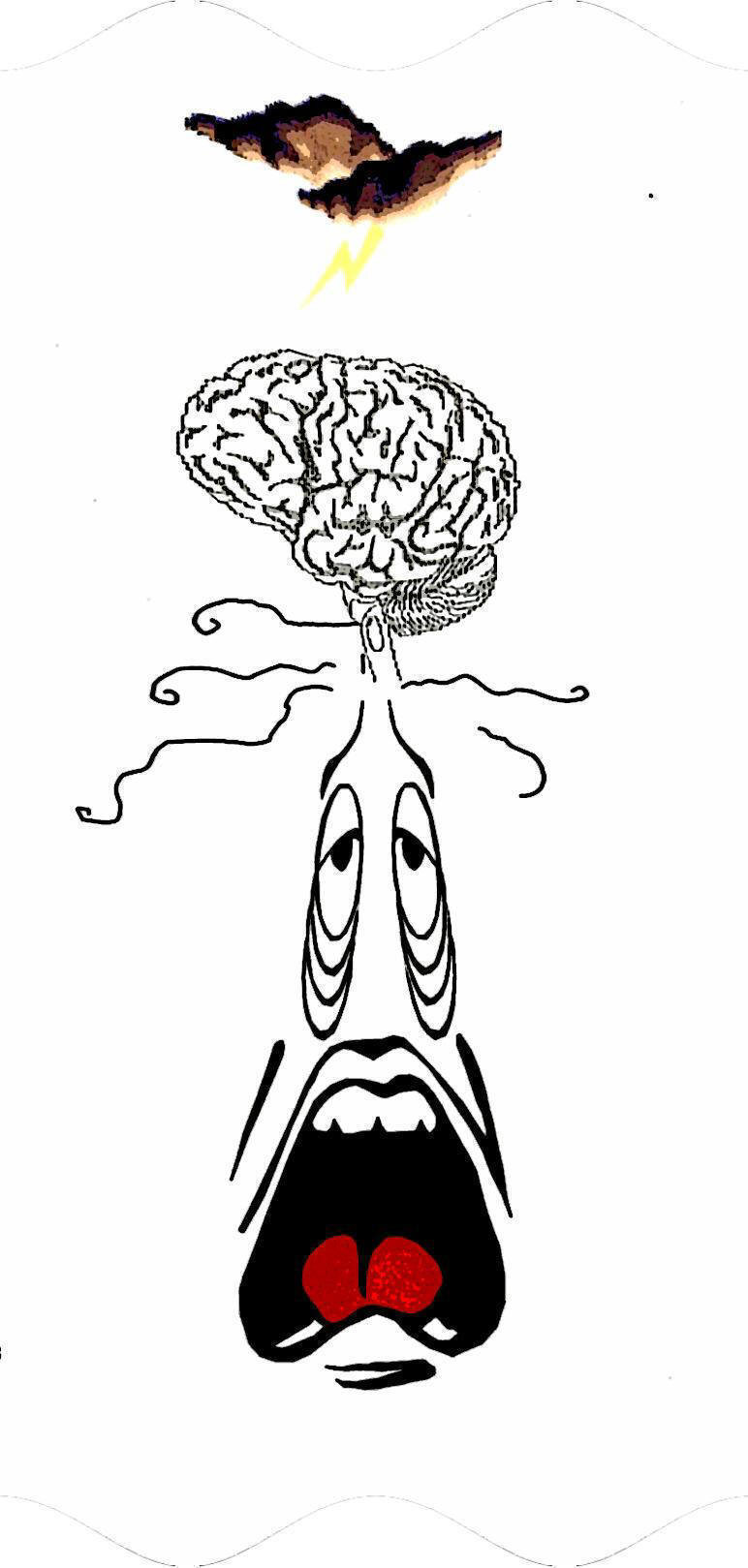

¡LO

CELEBRO!

Quiere la

lengua empezar

su tonta palabrería,

sin notar que todavía

se encuentra sin conectar...

el cerebro.

¿Cómo enhebro

¿Cómo enhebro

el decir con el pensar?

¡Ay! que la lengua se

empeña

en el “dale que te pego”

Ya

se arrepentirá luego

de buscarse tanta greña...

mentecata).

¿Cómo se

ata

una lengua lenguaraz?

¡Cállate ya, lengua

gorda,

rival de la tontería!

O, antes que se acabe el día,

te tiraré por la borda...

de los labios.

¡Que son

mis labios tan sabios

en poner freno a la loca

que se ha instalado en mi boca

cansando con sus resabios…!

¡Se ha

callado!

¿Será que se ha

conectado ya el cerebro?

¡Lo

celebro!

|

|

Gaviola de Aznaitín

|